Reviews sind als Entscheidungshilfe nicht mehr aus der Gaming-Branche wegzudenken. Doch was passiert, wenn diese Stimmen gefälscht, von Künstlicher Intelligenz erstellt oder manipulativ verbreitet werden? Der digitale Wandel stellt nicht nur Plattformen vor neue Herausforderungen, sondern konfrontiert auch Nutzer mit der Frage, wem man noch glauben kann.

KI erschwert es, den Wahrheitsgehalt von Reviews zu erkennen

Künstliche Intelligenz produziert Texte, Videos und Nutzermeinungen im Minutentakt. Oft so perfekt, dass sie kaum von echten Erfahrungsberichten zu unterscheiden sind. Plattformen wie TikTok oder YouTube werden immer häufiger mit Reviews geflutet, hinter denen sich weder echte Gamer noch ehrliche Einschätzungen verbergen. Stattdessen sorgen Bots, automatische Kommentarfarmen und sogenannte Fake-Influencer für künstlich erzeugte Nutzermeinungen, die authentisch wirken, aber faktisch nichts mit der Realität zu tun haben.

Besonders heikel wird es, wenn Deepfakes ins Spiel kommen. KI-generierte Gesichter und Stimmen präsentieren scheinbar überzeugende Spieletests, die jedoch vollständig konstruiert sind. Für Konsumenten wird es dadurch immer schwieriger, zwischen echter Erfahrung und cleverer Manipulation zu unterscheiden.

Das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit solcher Inhalte steht auf dem Spiel. Und genau das ist im Gaming-Bereich entscheidend. Rund 90 Prozent der Online-Käufer verlassen sich auf Reviews, wenn sie neue Titel ausprobieren oder Hardware shoppen. Aber wie viel Authentizität steckt tatsächlich noch in diesen Bewertungen? Gerade dort, wo Detailtiefe und glaubwürdige Einschätzungen wichtig sind, rückt die Konsumentenorientierung dramatisch in den Hintergrund.

Gaming-Reviews genießen großes Vertrauen

Wenn es um Spiele geht, verlassen sich Spieler lieber auf die Stimmen aus der Community als auf Empfehlungen von Freunden. Rund 75 Prozent der Konsumenten glauben aussagekräftigen Reviews mehr als persönlichem Rat. Authentizität ist zur entscheidenden Währung geworden.

Selbst kritische Rezensionen werden ernst genommen. Rund 60 Prozent der Spieler sehen negative Reviews als genauso wertvoll an wie positive. Sie helfen, Schwächen zu erkennen und ein realistisches Bild zu gewinnen.

Doch dieses Vertrauen ist sensibel. Treten gefälschte Bewertungen auf, wenden sich fast 97 Prozent der Nutzer von einer Marke ab. Besonders kritisch werden übertriebene Lobeshymnen aufgenommen, wenn sie keine konkrete Erfahrung benennen, sich in Mustersätzen wiederholen oder schlicht unlogisch wirken.

Ob Reviews nicht auf echten Erfahrungen beruhen, erkennt man zudem in den Details. Zum Beispiel würden KI-Modelle höchstwahrscheinlich empfehlen, dass ein Glücksspiel-Anbieter sowohl OASIS als auch LUGAS nutzen muss. Beide Systeme sind wichtig für den Spielerschutz und die Einhaltung der Vorschriften. Nichtsdestotrotz gibt es einige Online-Casinos ohne LUGAS, die dennoch sicher und komplettes Spielangebot bieten. Solches spezifisches Plattformwissen macht einen Review deutlich vertrauenswürdiger.

Maschinelles Lernen kann Fake-Reviews enttarnen

Vor allem bei gefälschten Bewertungen greifen immer mehr Plattformen zur Technik-Keule. Dank KI-gestützter Analyse lassen sich typische Täuschungsmuster aufdecken, etwa kopierte Satzstrukturen, auffällig synchronisierte Veröffentlichungszeiten oder verdächtige IP-Verbindungen. Auch logische Brüche und inhaltliche Sprünge in Texten deuten auf automatisierte Fake-Inhalte hin.

Besonders bei Video-Reviews schlagen Algorithmen an, wenn Deepfake-Reviews durch Lichtfehler, unsaubere Kanten oder flackernde Artefakte auffallen, oft begleitet von scheinbaren Influencern mit glattgebügelten Aussagen. Auch sprachlich nehmen KI-Tools synthetische Inhalte auseinander. Spürbar künstliche Sprachmuster, fehlende Details oder abrupt wechselnde Themenbereiche entlarven viele automatische Bewertungen.

Einen klaren Kontrast bieten echte Nutzerstimmen. Ein Beispiel dafür ist der Review zum Firefighting Simulator, bei dem technische Features, Koop-Modi und echte Spielerfahrung spürbar ineinandergreifen und so für Glaubwürdigkeit sorgen.

Authentizität und echte User-Erfahrungen schlagen Werberhetorik

Wer noch immer denkt, dass Reviews reine Werbung sind, wird bei ehrlichen Erfahrungsberichten schnell eines Besseren belehrt. Leser springen auf Inhalte an, die echte Nutzungssituationen abbilden, mitsamt Stärken und Schwächen.

Statt glattgebügelter Werbebotschaften erwarten sie heute transparente Sprache, nachvollziehbare Bewertungssysteme und konkrete Einblicke in den Alltag mit dem Produkt. Statt PR-Blabla werden strukturierte Testberichte mit greifbaren Spielmomenten und klarer Meinung geschätzt.

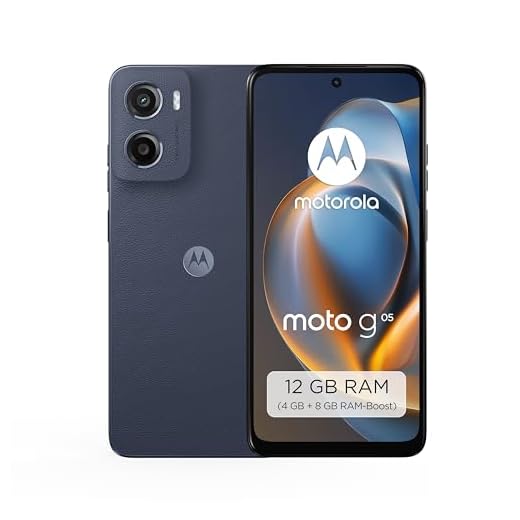

Ein authentisches Review erkennt man daran, dass kein Detail ausgespart wird. Punkte wie die Modding-Kompatibilität, Langzeittest-Erfahrungen oder der Dauerbetrieb bei Hardware fließen mit ein, wenn ehrlich getestet wird. Auch die Praxistauglichkeit von Controllern und die Performance unter Belastung gehören dazu.

Digital Services Act setzt strengen rechtlichen Rahmen für Review-Plattformen

Seit der Digital Services Act in Kraft ist, geraten Review-Plattformen stärker unter Druck. Es reicht nicht mehr, sich mit fragwürdigen Bewertungen einfach herauszureden. Stattdessen geht die Verantwortung längst über reine Publisher hinaus. Auch Plattformbetreiber müssen aufgrund ihrer rechtlichen Verpflichtung und der technischen Anforderungen aktiv gegen Bewertungsmissbrauch vorgehen.

Im digitalen Werkzeugkoffer finden sich inzwischen clevere Tools. Nutzerverifikation über pseudonyme ID-Systeme oder Browser-Fingerprinting zählt zu den gängigen Maßnahmen, um auffällige Bewertungen zu erkennen. Unterstützt wird das alles von immer smarteren Tools. Allen voran KI-basierte Review-Engines, die veröffentlichte Inhalte permanent auf Unregelmäßigkeiten durchleuchten.

Aktuelle Pilotprogramme zeigen, wohin es geht. Mit ID-getrackten Accounts lassen sich Verhaltensmuster übergreifend analysieren. Sobald ungewöhnlich viele Bewertungen in kurzer Zeit auftauchen oder auffällig gleiche Satzstrukturen genutzt werden, greifen automatische Limits. So wird massenhafter Bewertungsmissbrauch spürbar erschwert.

Doch die Gegenseite schläft nicht. Was heute ein Fortschritt ist, wird morgen schon ausgehebelt. Es bleibt ein ständiges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen algorithmischer Analyse und manipulativen Tricks mit offenem Ausgang, wie glaubwürdig Feedback in Zukunft noch sein kann.

Leser und Publisher können zur Aufklärung beitragen

Besonders in Zeiten, in denen KI mit blumigen Worten echte Erfahrungen vortäuscht, lohnt sich kritisches Lesen. Wer beim Lesen von Rezensionen auf Phrasen wie „unfassbar gut“ oder „beste Erfahrung aller Zeiten“ stößt, aber keine Details zur Nutzung findet, sollte stutzig werden. Werden Formulierungen auffällig oft wiederholt, fehlt es an sachlichen Angaben oder gibt es keine verlässlichen Screenshots, könnte es sich um eine generierte Bewertung handeln.

Gerade deshalb sind verifizierbare Inhalte wie In-Game-Szenen, Nutzerkommentare oder unabhängige Erfahrungsberichte ein guter Anker. So lässt sich besser einschätzen, ob der Review Substanz hat oder nur heiße Luft liefert. Wer sich unsicher ist, sollte mehrere Quellen checken. Oft gibt der Austausch mit der Community ein klareres Bild.

Publisher wiederum stehen in der Pflicht, transparent zu zeigen, ob Inhalte in der eigenen Redaktion entstehen, KI-Tools genutzt oder ganze Texte eingekauft werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte offenlegen, welchen Anteil Technologie am Inhalt hat.

Die glaubwürdigste Review-Plattform funktioniert nur dann, wenn Mensch, Maschine und Community zusammenspielen. Die Kombination aus redaktioneller Kontrolle, KI zur Texterkennung und erfahrenen Leser als Gegengewicht sorgt für Transparenz und Vertrauen.

Letztlich ist Medienbildung wichtiger denn je. Leser sollten zwar erkennen, woran man Fake-Reviews erkennt, aber nicht allein in der Verantwortung stehen. Publisher, Konsumenten und aktive Communitys müssen gemeinsam gegen manipulierte Inhalte vorgehen. Nur so bleibt die Review-Kultur glaubwürdig.